●9日目…実戦例/9路盤

囲碁を打つことを、『対局』を言います。そして、『対局』している最中のことを、『対局中』と表現しますが、その『対局中』に戸惑う形があります。

[2]実戦対局例

◇ 実戦対局/1局目

・ 実際の対局の様子を示します。この碁は争いの少ない、平和的な碁です。黒と白の双方が、自分の陣地を増やしていく様子を見てください。

・ [1譜]黒1~白4

・ 黒1から白4まで、碁盤の端から三線目に打っています。双方とも隅を占めたのも、基本的な打ち方です。

|

・ 1図、黒1、黒3は同じです。これに対して、白2、白4のように、二線や一線に打つのは、下の方ばかりで、つまらないところです。黒の堂々とした構えに対して、白は小さく狭いところに偏って見えませんか。

|

・ [2譜]黒5~黒9

・ 黒5で黒の陣形を増やしました。白6も上下の白を連絡しながら、自分の陣地を守っています。

|

・ 白6で、2図の白1などと他を打つと、黒2にトビ込んでくるのがいい手になります。左辺の白地が破られてしまいます。

|

・ [3譜]白10~黒15

・ 白10は、下辺の白を増やしながら、黒を減らしています。黒11で白の進出を止めるのは当然です。白14に黒15と止めたのもいい手です。

|

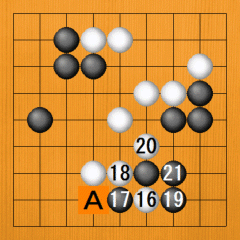

・ [4譜]白16~黒19

・ 白16から黒19まで、白の先手です。白16を打たないと、

|

・ 3図、逆に、黒1から打たれてしまいます。これも黒の先手ですから、同じ先手なら、早く打った方が得なのです。

・ 黒19で石をつなげるのが肝心です。これを打たないと、

|

・ 4図、白1と切られて困ります。黒2と逃げても白3で取られてしまいます。一線がきちんと止まるようになれば、安心して打てますから、早く慣れましょう。

|

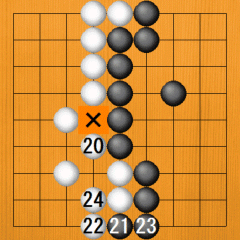

・ [5譜]白20~白24

・ 黒21から白24までも黒の先手です。白24を打たないと、

・ 5図、黒1と切られて困ります。白2と上の二子を逃げても、黒3で下の白一子を取られます。碁盤の端の境界線は、事件が起こりやすいですから、ていねいに打つようにしてください。

・ 最後に×印のところが残りました。ここは「ダメ」ですから、次の手番の人が埋めて終わりにします。

|

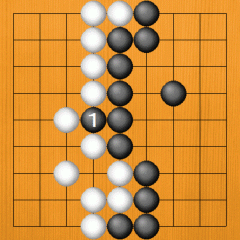

・ [6譜]

・ 黒1と埋めて終局です。黒地は30目、白地は26目ですから、黒の4目勝ちです。

◇ 実戦対局/2局目

・ [1譜]黒1~黒5

・ 黒1は真ん中近くに打ちました。白2と近づいてきたので、黒3とくっつけました。白4に黒5と切って、接近戦です。

・ 石がくっつくと、事件が起こりやすくなります。自分にとっても危険ですが、相手も驚いているでしょう。どちらがうまくいくか、際どいことになりそうです。

|

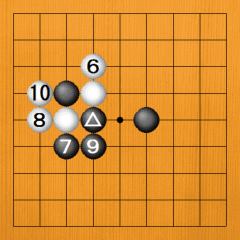

・ [2譜]白6~白10

・ 白6と一つ先に石を伸ばしました。黒7には白8と逃げます。

・ 黒9で黒△と黒7の石を連絡しました。これは大切な手です。これがないと、

・ 1図、白1に黒2と逃げたときに、白3で黒△の石が「シチョウ」で取られてしまいます。

・ 白10も逃せぬポイントです。これを忘れると、

・ 2図、黒1で、白二子が取られます。白2と逃げようとしても、黒3で捕まっています。白4と打っても、黒5から先に取られます。

|

・ [3譜]黒11~黒15

・ 黒11で右側一帯を黒が制した感じでしょう。この後、白は無理して入ってきませんでした。

・ 白12と左下に入りましたが、黒13から黒15で、これ以上の侵入を防げば黒は十分です。

|

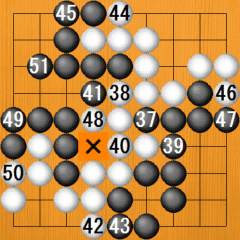

・ [4譜]白16~白24

・ 白16から黒19で右上の境界線がはっきりしました。白20から白24で、左下もだいたい決まりました。こうやって、終局に近づきます。

|

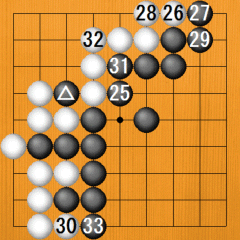

・ [5譜]黒25~黒33

・ これから、最後の「ヨセ」に入ります。黒25で中央を止めました。白26から黒29は先手です。

・ 黒31も先手です。白32を打たないと、

・ 3図、黒1と出られて困ります。

・ 4図、白1とつないでも、黒2から黒6まで大きく取られてしまいます。こうなっては大変ですね。

・ 黒33で終局です。「ダメ」はありません。黒△の一子を黒地に埋めて、互いの地を数えます。

|

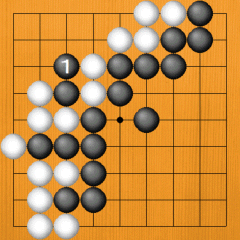

・ [6譜]

・ 黒△を黒地に埋めました。

・ 黒地は31目、白地は17目。黒の14目勝ちです。黒の大きく広げる作戦が成功しました。

◇ 実戦対局/3局目

・ [1譜]黒1~黒5

・ この碁は、互いに石が絡んで、複雑な展開をします。実戦ではこういう碁が多いですから、じっくり手順を追いながら、慣れていきましょう。

・ 黒1、黒3で右下を固めました。白2、白4で左辺が大きくなりそうです。

・ そこで、黒5と左上に突入しました。ここで頑張れば、白地を減らして有望です。

|

・ [2譜]白6~黒9

・ 白6、白8で右辺の黒を制限しました。

・ 黒△から黒9に広げて、小さいながらもしっかりした黒地ができそうです。

・ [3譜]白10~黒15

・ 白10で右上が止まりました。

・ 今度は白12で、左上の境界線を決めようとしています。

・ 黒13に白14と受けるのは当然です。これで、

|

・ 1図、白1と先を急ぐのは、黒2と出られて、左右の白が分断されて困ります。

・ 黒15と止めて、左上に黒地ができました。

|

・ [4譜]白16~黒21

・ 白16の石は、黒17、黒19で取られました。その替わり、白20の手と、将来白Aが先手になります。

・ [5譜]白22~黒27

・ 白22の後、黒23には白24と逃げました。この手で、

|

・ 2図、白1は、黒2で白一子を取られてしまいます。

|

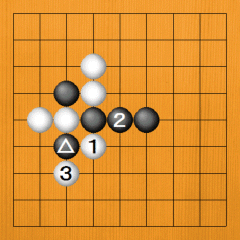

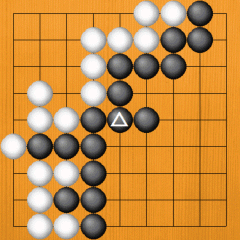

・ [6譜]白28~白36

・ 黒31と打たれると、白32と連絡する必要があります。これがないと、

|

・ 3図、黒1と切られてしまいます。白2は間に合いませんから、黒3で白二子が取られです。

・ 白36も同じように必要です。

|

・ 4図、黒1と切られては、白二子が取られます。

|

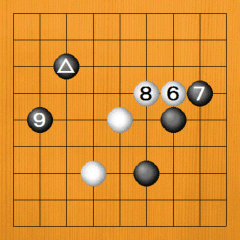

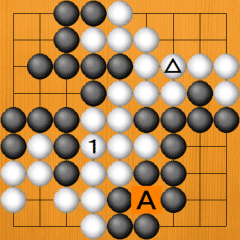

・ [7譜]黒37~黒51

・ 黒43は必要です。これがないと、

・ 5図、白1で黒2のところが「欠け眼」になりますから、黒2が必要になります。黒2にできるはずの一目がなくなって、黒が損をします。

・ 黒51で、一目も出来るところがなくなりました。後は、×印の地点を埋めるだけです。

|

・ [8譜]

・ 白1で終局です。数える前に、Aのことろで抜いた白石を、相手の白地に白△と埋めます。

・ 黒地は右下が10目、左上が8目で、合計18目。白地は右上が7目、左下が4目で、合計11目。黒の7目勝ちです。

◆ 「コミ」について

・ 碁は、9路盤も19路盤も先に打った方が有利です。実力が同じなら、先に打つ黒を持つか、白を持つかは大違いになります。ですから、後から打つ白にはハンデを付けるのがふつうです。

・ 19路盤の場合は、黒が6目半のコミを出します。つまり白に6目半のハンデをあげるのです。「半」という半端な数がつくのには理由があります。「6目」では、碁盤の上で黒が6目多いときに、6-6=0で、引き分けになってしまいます。それで、「半目」をつけて、黒が7目多いときには、7-6.5=0.5で、黒の半目勝ちとするのです。黒が6目多いときは、白の半目勝ちです。

・ 9路盤の場合は、適正なハンデは微妙です。とくに初心者同士の場合は、ちょっとした知識の差で、大きく実力が違います。初めての相手の場合は、黒と白を交互に持って打つのがいいでしょう。勝ったり負けたりなら、「コミ」を4目半か5目半に設定するといいでしょう。どちらからに勝利が偏るようなら、勝ってる方が白を持ちましょう。

・ 上達には、実戦をたくさん経験するのが、一番の近道です。あまり勝ち負けにこだわらないで、気軽に打ちましょう。楽しく打てる相手が増えるほど、上達の可能性も増えますから、碁の仲間を大切にしたいものです。

●9日目…実戦例/9路盤