●3日目…石の取り方、地の囲い方

碁は地の大きさを競うゲームです。地を囲う基本的な方法と、効率よく地を囲うコツを勉強しましょう。その過程で、相手の石を取ることもできます。ここではまず相手の石を取る方法と、取られないようにするコツを勉強して、それから地の囲い方を覚えましょう。

[1]石の取り方

碁盤は、縦19×横19の19路盤が基本です。

1図の大きさが正規のサイズです。碁盤の角の方を「隅」と言います。隅っこにある印象ですね。ここは意外に隅に置けない肝心な場所なのです。それはおいおい分かっていただけると思います。端の方の真ん中を「辺」で、真ん中が「中央」です。

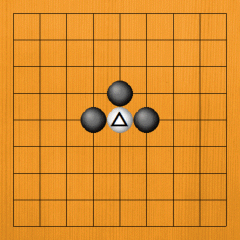

これはもう勉強しましたからお分かりでしょうが、2図、黒1と打てば白石を取れます。取って、碁盤の上から白石を取り上げることができるわけです。

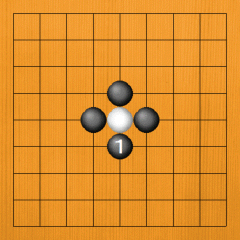

白石が増えても同じことです。上下左右を囲えば取れます。3図を見ていただきましょう。白二子の逃げ道は一カ所ですから、そこに黒が打てば取れるわけです。

4図の黒1で白二子を取れますから、これも碁盤の上から取り上げることができるのです。

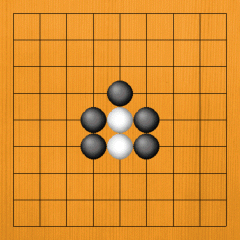

5図、白石が三子になった場合です。これも同じことですが、次の図を見る前に、次の一手を考えて見ましょう。慣れてくれば、パッと見ただけで分かるようになりますが、

6図の黒1で白の三子を取れています。(※一手打って盤上から取り上げられる場合は、「取る」でもいいのですが、「抜き」や「抜く」と表現します。こういう囲碁用語も、少しずつ覚えていくと楽しくなります)

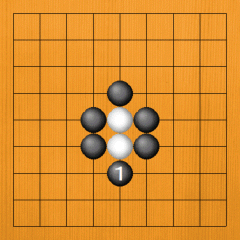

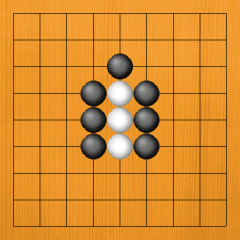

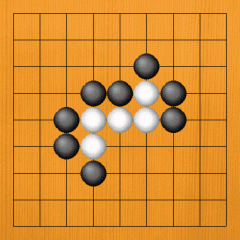

「抜く」ことを理解したら、次は「抜かない」ことも覚えましょう。7図を見てください。この白五子はどうなっているのでしょうか。複雑な形をしていますが、上下左右をほとんど黒に囲われて、もう取られる一歩手前です。どう打てば取れるか、考えてみましょう。

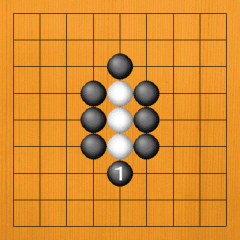

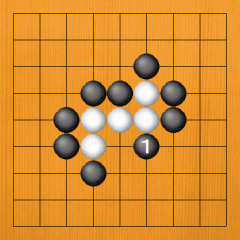

8図、黒1と打てば白五子を抜くことが出来ます。盤上から取り上げて楽しい限りですが、この黒1がじつは不要の一手だということに気がついたでしょうか。つまり、放っておいても、白は逃げられないのです。

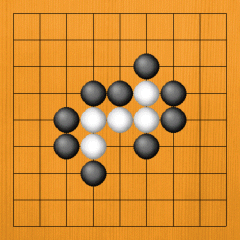

9図、白1と逃げても、黒2と打てば取れています。

9図

|

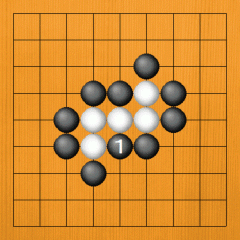

また、10図、白1と一歩先に打っても、黒2で白五子は取られです。ですから、7図は本来黒から何も打たなくても「取れている」のです。実戦の碁では、「抜く」ことが大切な場合もありますが、抜かないでも「取れている」なら、そのまま放置しておく方が多いのです。

10図

|

【応用1】11図を見ていただきましょう。この白はどうなっているのでしょうか。黒から打って取る方法はいろいろありますが、効率よく取るには、どう打ちますか。

12図、黒1と打てば、白は逃げられません。ここまでくれば、悩むことはありませんね。

c.切る

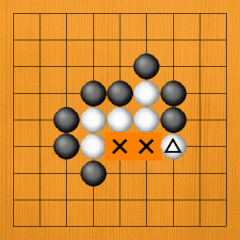

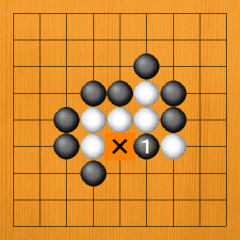

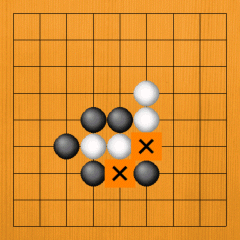

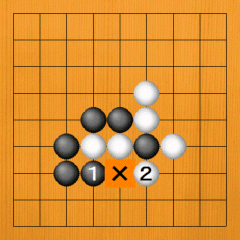

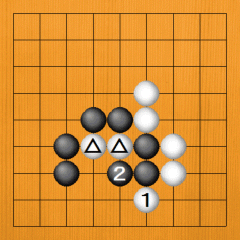

13図、白△の石が加わりました。この石に惑わされることなく、白五子を取る手を考えてください。白は周囲をほとんど囲われています。上下左右のポイントのうち、残るは×印の2カ所だけです。黒からこの両方を一度に打てれば、白五子を抜けるのですが、囲碁は双方一手ずつ交互に打つゲームですから、両方打つことはできません。

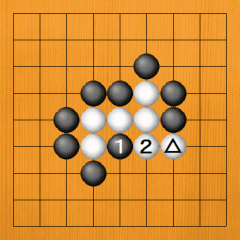

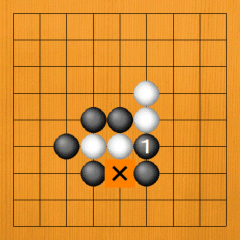

14図、黒1と打つのは、白2と逃げられます。△の石とつながって、簡単には取れない石になりました。(※黒1と打って、次に黒2と連続して打てれば相手の石を取れる形を、「アタリ」と言います。また、白2と打って、△のような他の石と連絡する手を、「ツギ」と言い、その行為を「ツグ」と表現します。囲碁用語も少しずつ覚えていきましょう)

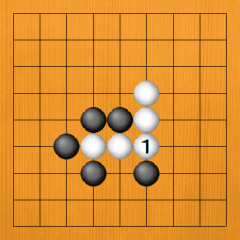

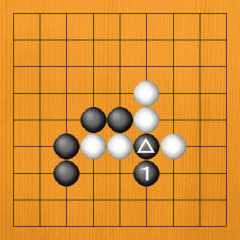

15図、黒1の方に打てば白を取れています。まだ×印の点が空いていますから、すぐ抜くことはできませんが、白は逃げられない形です。

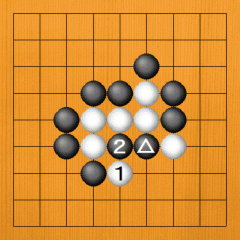

16図のように、白1と逃げても、黒2で取られてしまいます。

16図

|

17図、白1と一歩先に出ても、黒2で白五子は取られです。黒△切りの効果を確かめてください。

18図、黒1で白二子を取れています。盤上から抜いてしまいますから、分かりやすいでしょう。

19図、白の番なら、白1とツイで連絡します。(※白1の手を、「ツギ」や「ツグ」ということは覚えましたね。さらに「ツイで」と変化することもあります。囲碁用語のもだんだん慣れていきましょう)

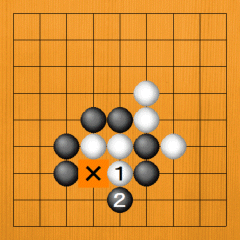

20図、この図でも黒から打って白二子を取る手があります。白二子がまだ囲われていない点は、×印の二カ所です。どちらが大事なポイントでしょうか。

21図、黒1と打って、次に2の点も連打できれば取れますが、次は白の番ですから、白2とツガれてそれまでです。

21図

|

22図、黒1と切るのが肝心でした。ここから切れば、白が連絡することはありませんし、×印の点が空いていても、逃げられません。

23図、白1と出ても、黒2で抜かれてしまいます。

23図

|

24図、白の番なら、白1とツイで連絡しています。「切る」か「ツグ」かで、白二子の運命が変わります。

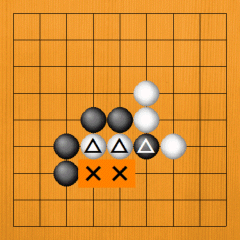

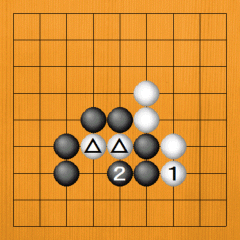

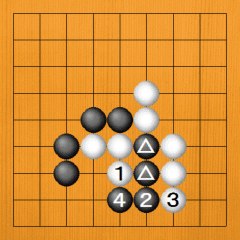

【応用2】「切る」手の応用編です。25図はどうなっているのでしょうか。まず、状況を見極めましょう。白△の二子を取ってほしいのですが、この二子の包囲網は、×印の二カ所がまだ空いたままです。しかも、黒△の一子は、あと一カ所で取られになっているのです。この状況で、黒の起死回生の一手が見つかるでしょうか。

26図、黒1と打つのは、もう一手黒から×印に打てれば白二子を取れるのですが、次は白番ですから白2と打たれて、黒一子が取られてしまいます。

27図、黒1の方から打つのはどうでしょう。これも白2と先に黒一子を抜かれます。というわけで、黒からいきなり取りに行くのはうまくいきません。

27図

|

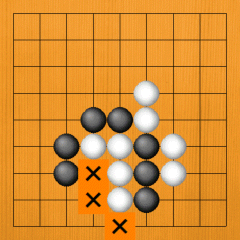

28図、ここは、黒1と打って、黒△の一子を逃げ出すのがいいのです。逃げると同時に、中の白二子が動けなくなっています。手順を変えて考えてみましょう。先に黒1の石があって、後から黒△に打ったとしたら、この黒△の石は白を切った手です。相手を「切る」というのは、大変効果のある手なので、上達の基本の一つとして覚えておきましょう。

この後は、29図、白1と逃げようとしても、黒2でアタリですから、白三子は助かりません。白から×印の点に打っても無駄なことは、もうお分かりですね。

30図、白1の方から打てば、黒2で白△二子が取れています。この黒2は他の手でもいいのですが、何も打たないのはいけません。

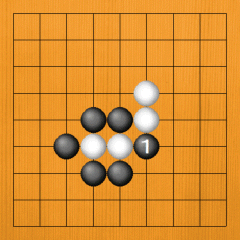

【応用3】31図、黒が手を抜くと、白から先に打たれて困るのですが、白1と下から打つのは失敗です。黒2と逃げられて、これでは白△の二子が助かりません。

32図、白1と横から打って、黒△二子をアタリにします。黒2と逃げますが、ここで白3の方から打つのは、残念ながら黒4に逃げられます。逃がした上に、白1を含む白三子が取られています。これは、白3が追う方向を間違えていたのです。

33図、白1のあと、黒2と逃げれば、白3の方から追うのが正しい。

33図

|

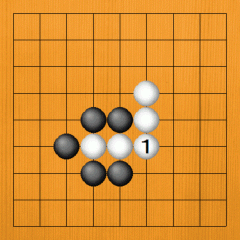

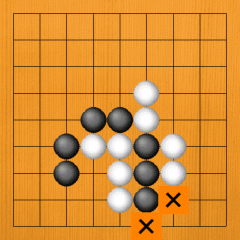

これなら、34図のように、黒三子が囲われるポイントは、×印が残り2カ所なのに対して、

白は35図のように、残り三カ所空いています。これなら白が勝てますね。

36図、黒1と白の周囲を埋めようとしても、白2と打たれると、黒に余裕がなくなります。黒3に打っても、白4で黒三子が抜かれてしまいます。

36図

|

●3日目…石の取り方、地の囲い方