●4日目…取り上げる石の処理と碁の終わり方

[2]終わり方

(終局、境界線の確定、ダメの詰め方、欠け眼の修繕)

・ お互いの陣地が確定したら終わりです。ただ、どの段階で陣地が確定するのか、どこまで打ったら終わりなのか、始めのころは判断に戸惑うかもしれません。碁が終わることを「終局」と言いますが、終局の仕方が分かるように、何度も実際に打って練習しましょう。

a.終局

・ 黒と白の境界線が確定して、互いに1目も増えたり減ったりしなくなったら終局です。碁を覚えたころは、多少分かりにくいかもしれませんが、実際に打ってみれば、すぐ理解できますから心配いりません。

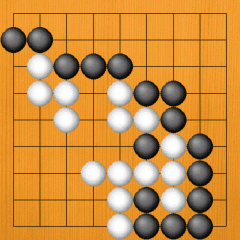

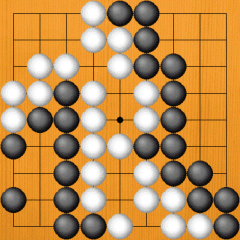

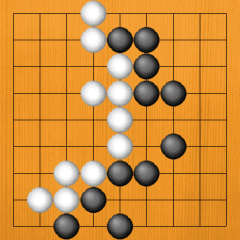

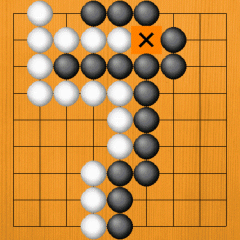

・ 28図はもうすぐ終局という場面です。白番で考えてください。どう打ったら終局になるでしょうか。

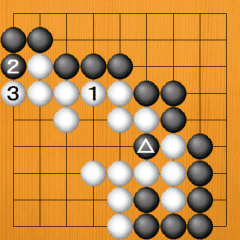

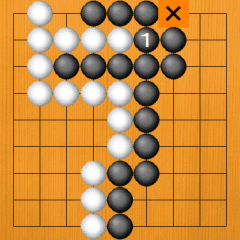

29図、白1のあと、黒2に出てきますから、白3と止めて終わりになります。もう互いに増えるところはありませんから、これで終局です。白地の中に黒△が一つありますから、これは相手の地に埋めます。

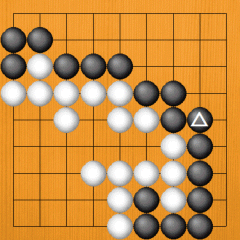

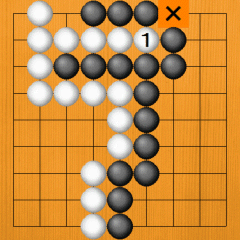

30図が最終形です。黒△が黒地に埋められて、黒地が27目、白地が20目になります。

b.境界線の確定

・ 31図も終局間近の場面です。黒番で考えてください。

32図、まず上辺を黒1から白4まで決めて、下辺の黒5から黒7で終わりです。

32図

|

33図が最終形です。もうどこにも打つところがないことを確認してください。

・ 34図を見ていただきましょう。黒番で、境界線を確定してください。

35図、黒1から順番に黒7までで終わりです。この順番が正しいかどうかは、それほど大切ではありません。こうやって、境界線が決まって碁が終局するということを、感覚として分かっていただければ十分です。

35図

|

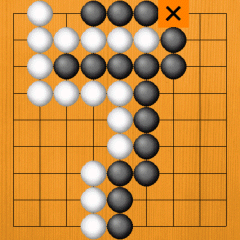

・ もう一つ、36図も境界線を決める図です。白番で考えてください。

37図、まず下辺を、白1から黒4までを決めます。

37図

|

それから38図、上辺も同じように、白1から黒4まで。これで終わりではありません。

38図

|

続いて、39図、白1から白3までで境界線が確定します。どうしてこうなるのかを、一つ説明しましょう。

39図

|

たとえば、白3を打たなければ、40図、黒1と打たれて、白が困ります。白2と逃げても、黒3で白の周囲が縦も横もふさがりますから、白が取られてしまいます。ですから、39図のように、白3と白石を連絡しなければならないのです。

40図

|

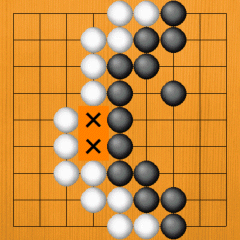

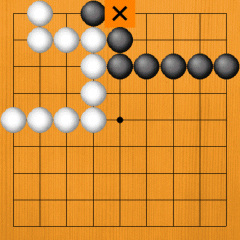

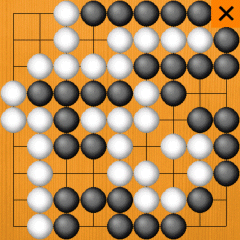

41図が境界線が確定した形です。ここで疑問が沸いてきませんか。×印の二カ所はどうなっているのでしょうか。それが次のテーマです。

c.ダメの詰め方

・ 41図をもう一度見ていただきましょう。×印はどちらが打っても一目も得をしません。そういうところは、「ダメ」と言って、境界線が確定してから、双方の石で埋めていきます。42図のように、黒1、白2と打って、空いてるところを埋めれば終局です。

42図

|

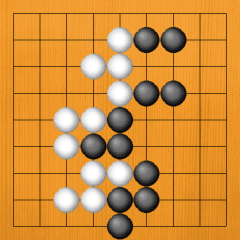

・ 43図も終局間近の場面です。黒番でこの後を考えてください。

44図、黒1から順に白8までで、ほぼ終局です。

44図

|

後は、45図のように、黒1とツイで、白2と「ダメ」を詰めれば終わりです。このように、互いの石の隙間にある「ダメ」を打ち終わってから終局になります。この黒1の地点を黒が打つ理由は、次の「欠け眼」の勉強で理解できるでしょう。

45図

|

d.欠け眼の修繕

・ 完全な地ではなく、いずれは無くなってしまう幻の地点を「欠け眼」といいます。これは地のことだけではなくて、石が生きる眼形を作るときにも大事な概念なのですが、それはまた次の項目でやりましょう。ここでは、地を作るときの「欠け眼」の処理について勉強しましょう。

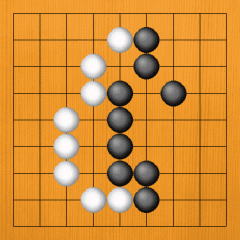

・ 46図で黒と白がそれぞれ囲っている地がありますが、黒の×印の地点は、黒の地に数えていいでしょうか。

ここは、47図のように、白1と打てば、黒2と連絡しなければなりませんから、黒2の地点は黒の地にはなりません。

47図

|

もし、黒2と打たなければ、48図、白1と黒一子を取られてしまいます。

・ 49図の×印も同じことです。

50図、白1と打てば、黒2の連絡が省けませんから、49図の×印の地点は黒の地ではありません。

50図

|

・ 51図の×印の地点について考えてください。ここは、互いに意味のない「ダメ」でしょうか。

52図のように、黒1と打てば×印の地点が黒地になります。

逆に、53図、白1と打てば、×印の地点は「欠け眼」で黒の地にはなりません。ここは互いに1目得するヨセのポイントでした。

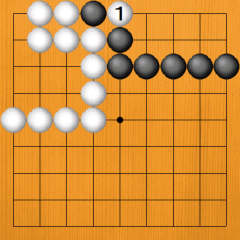

・ 【応用②】54図を、白番で終局させてください。×印の地点は「欠け眼」ですから、黒地にはなりません。

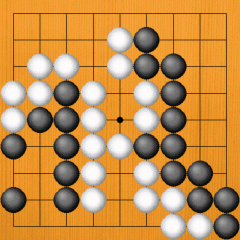

55図、白1と打てば黒2と連絡しなければなりませんから、ここは黒地ではありません。続いて、白3と出れば黒4の連絡も絶対です。白5でダメを詰め終わって、もう打つところがありません。これで終局です。

55図

|

・ 終局するときは、次のような順番になります。

・ まず境界線を確定して⇒欠け眼の処理をしてから⇒互いにダメを詰め合って⇒打つことろがなくなったら終わります。

・ よく分からないときは、お互いに教え合ってもいいでしょう。何度か経験すれば慣れますから、それから真剣勝負をしてもいいと思います。サラサラと最後まで打てるようになると、囲碁が楽しくなってきますから、勉強と実際の経験を積み重ねることが大切です。

●4日目…取り上げる石の処理と碁の終わり方