学習

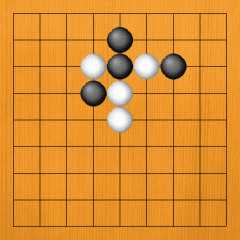

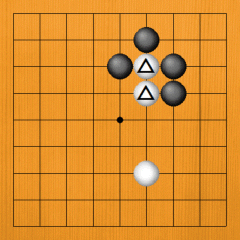

1図

2図、黒1の方を占めれば、白2と逃げられて、これはもう捕まりません。

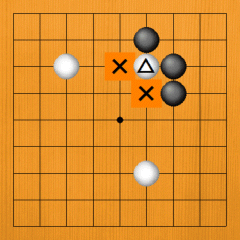

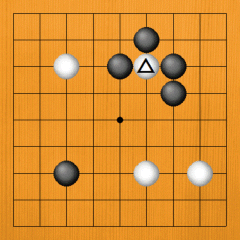

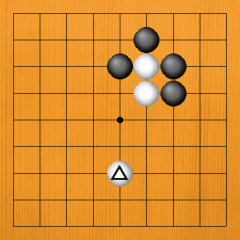

8図

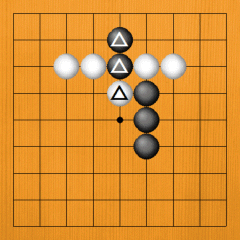

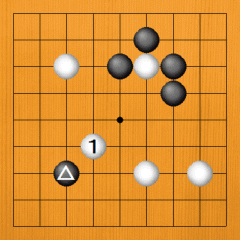

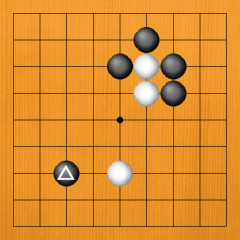

9図、白△の石を取ってしまいたいのですが、黒1の方から追うのは、白2とつながれて、どうにもなりません。

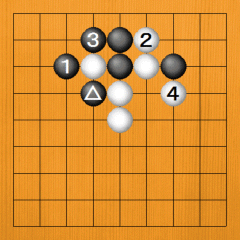

9図

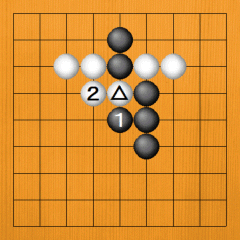

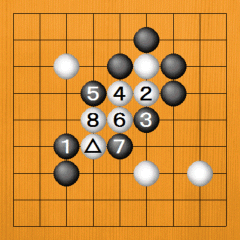

10図、黒1の方から打つのが正しいのですが、白2と逃げたときに、すぐ反対方向から黒3と追うのは失敗です。これでは白4と逃げられて、黒1の石がピンチに陥ります。黒3では、(次の図へ)

11図

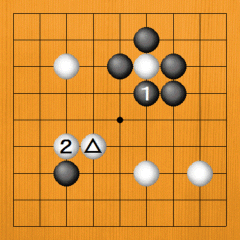

12図は黒番です。黒の打ち方によっては、次に白の「シチョウ」が成立します。

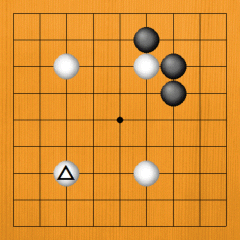

12図

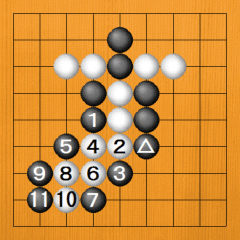

13図、黒1と左右を連絡すれば、白2と打って「シチョウ」になります。黒3と逃げても、白4と逃げる方から追えば、順番に辺の二線まで行って取れるのです。

14図

c.シチョウアタリ

15図

16図、黒1から追うのが「シチョウ」ですが、白10まで行くと、白△と連絡してしまいます。このように反対側に相手の石があると、「シチョウ」は成立しないのです。この白△を「シチョウアタリ」と言います。

16図

17図、白△は「シチョウ」で取られていますが、逃げて確かめてみましょう。

17図

18図、白1に逃げても、黒2から順番に追いかけて、黒10で「シチョウ」で取れています。そこで、「シチョウアタリ」を打つ「手筋」が登場するのです。

19図

20図、黒1と受ければ、白2と逃げ出します。黒3から「シチョウ」に見えますが、白8まで来ると、白△の石とつながって、「シチョウ」が崩れるのです。この後は、(次の図へ)

20図

21図、黒1、黒3と追っても、白4に逃げられると、白の空いているところが三つになります。「シチョウ」の形は、追いかける側に傷がたくさんできますから、一旦空いているところが三つに増えると、収拾がつかなくなります。さらに黒5と追いかけようとしても、白6から8で逆襲されます。

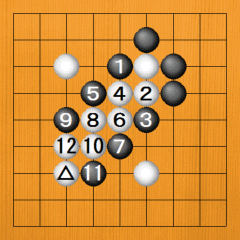

23図

【問題1】

問題1

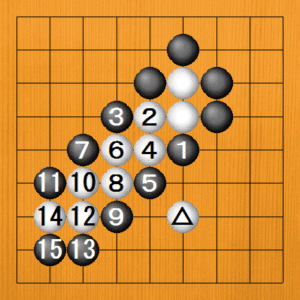

解答図、黒1から順番に追っていけば、黒15まで「シチョウ」で取れています。白△の石は邪魔になりませんでした。

解答図

【問題2】

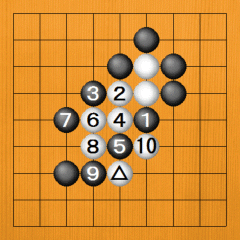

問題2

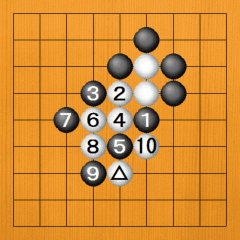

解答図、黒1から同じように追いかけますが、白8のときに困ります。黒9と強引に「シチョウ」を続けようとしても、白10で黒5の石が取られてしまいます。白△が「シチョウアタリ」になっていました。

解答図

【問題3】

問題3

解答図、黒1から追いかけますが、黒5に白6と逃げると、白△とつながってしまいます。この図も、「シチョウ」が成立しませんでした。

解答図

【問題4】

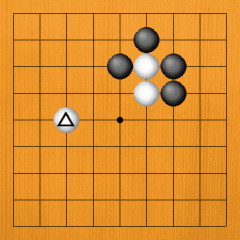

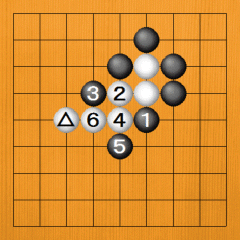

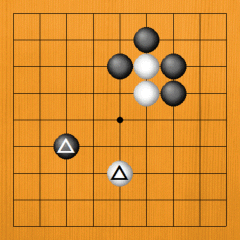

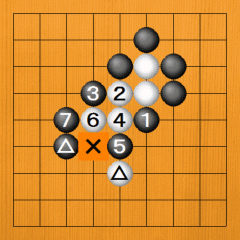

問題4

解答図、黒1から追いかけてみましょう。黒5で白△の石と接触しますから心配ですが、黒7となると、白は×印に逃げても無駄ですね。これは、黒△の存在が、「シチョウ」を成立させているのです。ここまで確かめないと、「シチョウ」かどうか分かりません。このように、先を予想して考えることを、「読み」と言って、囲碁のたいせつは部分です。「読み」は「シチョウ」に限らず、いろいろな場面で必要になります。

解答図

【問題5】

問題5

解答図、黒1から「シチョウ」の形で追いますが、白8で黒が困っています。黒9と「シチョウ」を続けようとしても、白10と黒石を抜かれてしまいます。この形は、白△の石が有効に働きました。

解答図

8日目…手筋とコツ